Сустракайце лонгрыд з аглядам тых выклікаў, якім цяпер прыходзіцца супрацьстаяць лідару магілёўскай эканомікі. Калі коратка – згублены прывабныя рынкі, ёсць іміджавыя праблемы, а таксама кадравыя.

“Магілёўліфтмаш” – гэта безумоўны флагман машынабудавання Магілёўскага рэгіёна. Заводам ганарацца чыноўнікі як лідарам на ўсходнееўрапейскім рынку, яго фінансавая стабільнасць і перспектывы выглядаюць бясхмарнымі. Гэта адно з тых рэдкіх прадпрыемстваў з дзяржаўнай формай уласнасці на Магілёўшчыне, якое штогод паказвае шматмільённы чысты прыбытак. Аднак людзі, знаёмыя з сітуацыяй на прадпрыемстве, часам дапускаюць даволі скептычныя ацэнкі той кан’юнктуры, што складаецца на ліфтавым і вакол яго. Чаму – паспрабавалі разабрацца mogilev.media.

Мінус ЕС, мінус Украіна

Першы негатыўны фактар, які ўплывае на перспектывы магілёўскага прадпрыемства, гэта, як няцяжка здагадацца, санкцыі і страта рынкаў з-за ўдзелу Беларусі ў ваеннай агрэсіі Расіі супраць Украіны. Можа здавацца, што рынак Еўрапейскага Звязу меў вартае жалю значэнне для беларускага гіганта ліфтавага будавання. У параўнанні з расійскім – гэта, сапраўды, адносна невялікія аб’ёмы. Але вось на што трэба звярнуць увагу. У Літве, Латвіі і Эстоніі ў жылых дамах і будынках, узведзеных у савецкія часы, пераважная колькасць ліфтоў – менавіта магілёўскай вытворчасці. Рыга, Вільнюс і Талін да 1990 года наогул уваходзілі ў спіс асноўных заказчыкаў “Магілёўліфтмаша”.

Так, напрыклад, зараз у Рызе застаецца больш за тысячу магілёўскіх пад’ёмнікаў у шматкватэрных дамах. На працягу ўсіх апошніх дзесяцігоддзяў наша прадпрыемства мела адтуль стабільныя замовы на дэталі для рамонту. Цяпер жа мэрыя Рыгі б’е трывогу з-за немагчымасці працягваць падобныя закупкі. Санкцыі. Кіраўніцтва сталіцы Латвіі вымушана набываць камплектуючыя дэталі ў іншых вытворцаў і наогул блізкае да поўнай замены беларускіх ліфтоў на новыя.

Для “Магілёўліфтмаша” вельмі прыцягальнай тэрыторыяй да вайны быў таксама ўкраінскі рынак. Адносна невысокі ўзровень жыцця гарантаваў стабільны попыт на магілёўскія ліфты па коштах, падобных на дэмпінгавыя. Гэты рынак, разам з рынкам краін Балтыі, даваў таксама Магілёву варыятыўнасць у накірунках рэалізацыі прадукцыі, і як вынік – устойлівасць. Лішне казаць, што цяпер наш завод трапляе ў пастку поўнай залежнасці ад кан’юнктуры на сваім адзіным значным рынку збыту.

Дзесяць крокаў наперад, пяць назад

Адначасова, трэба прызнаць, што санкцыі для “Магілёўліфтмаша” адыгралі таксама і станоўчую ролю. Калі з Расіі пасля вайны сталі масава сыходзіць заходнія вытворцы, наогул увесь беларускі прамысловы сектар радасна паціраў рукі – зажывем!

Расійскі рынак і без таго ўжо дзесяцігоддзямі з’яўляецца асноўнай сферай інтарэсаў “Магілёўліфтмаша”. Ён мае надзвычайную ёмістасць – штогадовая патрэба Расіі ў новых ліфтах складае 45 000 – 60 000 у год, падлічылі аналітыкі. Попыт фарміруюць дэвелаперы, якія ўзводзяць новабудоўлі, і рэгіянальныя аператары капрамонту, у рамках якога мяняюцца пад’ёмнікі ў шматкватэрных дамах. Сукупныя ж магутнасці ўсіх ліфтавых заводаў на постсавецкай прасторы гэтую нішу і далёка не закрываюць.

Больш за тое. У адпаведнасці з тэхрэгламентам Мытнага саюза, да 15 лютага 2025 года ў Расіі неабходна замяніць усе ліфты, у якіх скончыўся тэрмін эксплуатацыі (25 гадоў). А гэта каля 100 000 ліфтоў па ўсёй Расіі.

Магілёўскі завод, з яго самымі вялікімі ва Ўсходняй Еўропе магутнасцямі ў 12 000 – 13 000 ліфтоў у год, здавалася б, гарантавана павінен быць забяспечаным працай на гэтым фронце. І сапраўды, у 2022 годзе чысты прыбытак (даход, які застаўся пасля ўсіх падаткаў, абавязковых выплат і разлікаў) “Магілёўліфтмаша” падскачыў у 10 разоў у параўнанні з папярэднім – 113 мільёнаў рублёў супраць 11 мільёнаў адпаведна. У 2023 годзе, праўда, назіралася зніжэнне прыбыткаў, хоць нішто гэтага не прадказвала. Магілёўскі ліфтавы завод зарабіў у два разы менш – меней за 60 мільёнаў рублёў чыстымі.

Ужо не райскія шаты

Гэтае падзенне даходаў можа быць звязана з агульнай тэндэнцыяй на расійскім ліфтавым рынку. Аказалася, гэта не такія ўжо райскія шаты. Ва ўмовах санкцый і дэвальвацыі рубля ў Расіі назіраўся спад тэмпаў будаўніцтва новага жылля. Адпаведна, з’яўлялася менш замоваў на ліфты.

Таксама, як нам патлумачылі людзі, знаёмыя са становішчам на прадпрыемстве, перыяд спрыяльнай канкурэнцыі для “Магілёўліфтмаша” аказаўся не дужа доўгім. На расійскі рынак масава пачала паступаць прадукцыя кітайскіх кампаній, адаптавацца да санкцыйнага ціску здолелі ўласна расійскія заводы, а некаторыя заходнія вытворцы толькі на словах пакінулі рынак, замяніўшы брэнд і працягваючы сваю працу ў РФ.

Так паступіў, напрыклад, амерыканскі Otis, які прадаў свае расійскія актывы і ўжо ў жніўні 2022 года яго магутнасці запрацавалі пад новым брэндам. А трэба заўважыць, што Otis – гэта адзін з асноўных гульцоў на гэтым рынку. Яго сыход у 2022 годзе на 34% абрынуў вытворчасць ліфтоў у Расіі.

Вяртанне вострай канкурэнцыі – рэчаіснасць, якая азмрочыла такую салодкую і, здавалася, такую доўгую перспектыву. А ў канкурэнцыі, як правіла, выжывае не маменькін сыночак, а баец.

Адмоўная селекцыя і станоўчая кан’юнктура

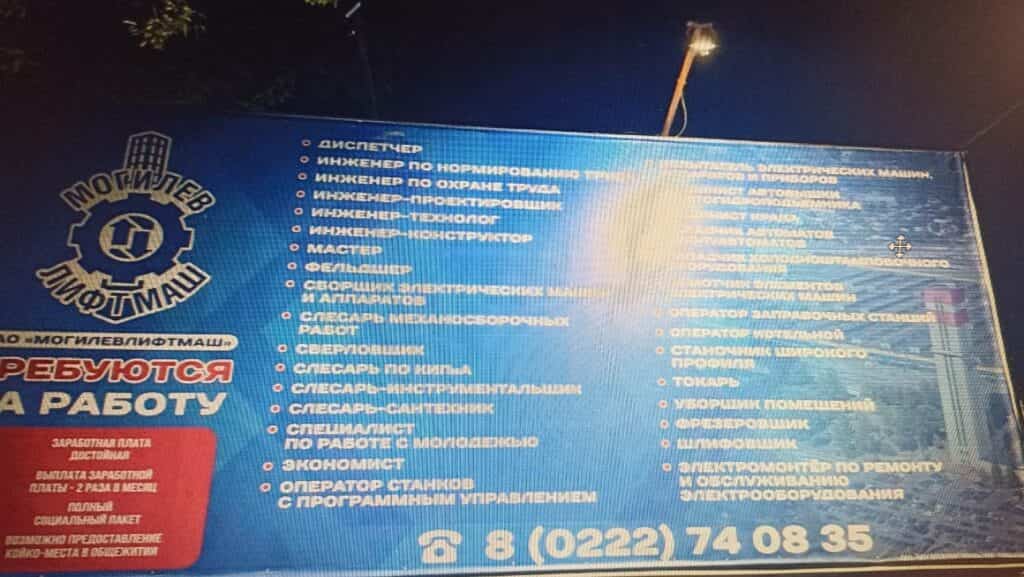

Наступная праблема – кадравая. У красавіку гэтага года крыніцы паведамлялі пра праблемы на флагмане магілёўскага машынабудавання. На “Ліфтмашы” сталі скарачацца заробкі, людзі масава пакідалі прадпрыемства – пісала наша выданне, абапіраючыся на сведчанні супрацоўнікаў завода. Зараз мы зноў звязаліся са сваімі крыніцамі, каб прасачыць за дынамікай гэтай сітуацыі, а таксама атрымалі інфармацыю, якая тлумачыць пэўную нестабільнасць у працы прадпрыемства.

Сапраўды, адток кадраў з “Магілёўліфтмаша” назіраецца ўжо не першы месяц – пацвердзілі нам. Можна пераканацца ў гэтым таксама, параўнаўшы колькасць вакансій на прадпрыемстве. Калі на сярэдзіну красавіка ліфтавы завод шукаў спецыялістаў на 80 вакантных пасадаў, то цяпер гэты спіс складае ўжо 90 пазіцый на дзень падрыхтоўкі матэрыяла.

Шараговаму супрацоўніку заробак прапануюць прыблізна ў 1 400 рублёў, але калі няма адпаведнага разраду, то такі работнік будзе атрымліваць толькі 1 000. Для параўнання, у магілёўскім аўтапарку заробак абяцаюць ужо 2 300, але тут ёсць акалічнасць – за гэтыя грошы давядзецца адпрацаваць 280 гадзін у месяц, а гэта 28 дзён па 10 гадзін. Атрымліваецца, што за месяц супрацоўнік зможа адпачыць усяго два-тры дні.

Для прадпрыемства з штатам у 4 500 – 5 000 чалавек 90 вакансій – гэта некрытычны працэнт. Але трэба ўлічваць, што, як і іншыя дзяржаўныя арганізацыі, завод ідзе па шляху адмоўнай селекцыі – губляе вопытныя і кваліфікаваныя кадры, ініцыятыўных людзей. Гаворка тут вядзецца пра палітычныя чысткі, якія на прадпрыемстве поўным ходам праводзіць намеснік генеральнага дырэктара па ідэалогіі Мікалай Міхаленя.

Замена звольненым з часам знаходзіцца, канечне – у Магілёве багата работнікаў, якія па старой памяці мараць служыць на ліфтавым. У ранейшыя часы ледзь не чарга стаяла з ахвотных сюды ўладкавацца. Але, як бачым па сітуацыі з актуальнымі вакансіямі, кадравы дэфіцыт актуальны для Магілёва гэтак жа сама, як і для ўсёй Беларусі. Эксперты тлумачаць гэту праблему двума прычынамі – дэмаграфічнай ямай і палітычнай эміграцыяй. І абедзьве гэтыя прычыны, як бачыцца, бліжэйшым часам – невырашальныя.

Зараз на ліфтавым заводзе не хапае інжынерна-тэхнічнага персаналу – паведамляюць нам крыніцы. Тых людзей, якія прыходзяць уладкоўвацца на кіроўныя пасады, падоўгу трымаюць у падвешаным стане, бо татальна правяраюць па т.зв. “дыскрэдытуючых абставінах”.

За кожным жа страчаным кадрам губляецца таксама і яго вопыт, а гэта – ўсё тая ж якасць працы. Нажаль, калі ў справу ўмешваецца палітыка, пра якасць ужо ніхто не думае. Адзін з нашых суразмоўцаў адпрацаваў на прадпрыемстве інжынерам па наладцы і выпрабаванням больш за дзесяць гадоў, а звольнены быў за подпіс у выбарчым лісце за вылучэнне кандыдатам у прэзідэнты Віктара Бабарыкі. Такіх як ён – дзясяткі, а можа і больш. Дакладная статыстыка, вядома ж, не вядзецца, але крыніцы кажуць, што палітычныя звальненні працягваюцца і зараз.

Гэтая своеасаблівая адмоўная селекцыя разам з кадравай праблемай гарантавана дадуць дэгенератыўны ўплыў на працу прадпрыемства ў далёкатэрміновай перспектыве. І гэта ва ўмовах, калі для завода сканчаецца цяплічны клімат на яго асноўным рынку збыту. Таксама – ва ўмовах, калі да якасці прадукцыі і так вельмі шмат пытанняў. Але пра гэта ніжэй.

Паміж Сцылаю і Харыбдай

Такім чынам, спрыяльныя ўмовы на асноўным рынку “Магілёўліфтмаша” сталі менш спрыяльнымі, і завод зноўку сутыкнуўся з абвастрэннем канкурэнцыі, якая цяпер наўрадці істотна знізіцца. Ва ўмовах канкурэнцыі поспех звычайна залежыць ад двух характарыстык – высокая якасць і нізкі кошт. Прычым балансіраваць даводзіцца толькі на чымсьці адным. Мантра пра “выдатнае спалучэнне “цаны і якасці”, якую прасоўвае менеджмент завода, як мы пабачым ніжэй, у людзей, добра знаёмых з прадукцыяй прадпрыемства выклікае горкую ўсмешку.

Нізкі кошт дае канкурэнтныя перавагі ў грамадствах з нізкім узроўнем даходаў. Але пачынае ствараць рэпутацыйныя перашкоды з выхадам грамадства на прыстойны ўзровень забеспячэння. Калі людзі могуць сабе дазволіць нешта лепшае па якасці, то яны, як прывіла, гэта сабе дазваляюць.

Звярніце ўвагу – да вайны чысты прыбытак “Магілёўліфтмаша” скараціўся да 11 мільёнаў рублёў (у 2020 было 33). Атрымліваецца, калі ў пакупніка была магчымасць і сродкі выбіраць, то яны выбіралі – і далёка не заўсёды нас.

Даволі прадказальна, магілёўскі вытворца нізкі кошт сваёй прадукцыі пазіцыянуе як адну з галоўных канкурэнтных пераваг. Не забываючы пры гэтым дэклараваць, што “асноўнай стратэгічнай мэтай развіцця арганізацый холдынгу “Магілёўліфтмаш” на 2024 год з’яўляецца вытворчасць высокаякаснай канкурэнтаздольнай прадукцыі, якая адпавядае патрабаванням спажыўца.”

А як справы выглядаюць насамрэч, нам дапамогуць разабрацца якраз карыстальнікі магілёўскай прадукцыі і работнікі арганiзацый, што абслугоўваюць гэтыя ліфты. Тут, канечне, узнікае пытанне пра рэлевантнасць выбаркі. Мы правялі аналіз водгукаў на асноўных пляцоўках, дзе карыстальнікамі з усёй постсавецкай прасторы абмяркоўваюць якасць магілёўскіх ліфтоў. Нажаль, вялікая колькасць ацэнак гаворыць пра тое, што ў “Магілёўліфтмаша” ёсць сур’ёзныя іміджавыя праблемы.

“Наиболее позитивно то, что после 2007 года могилевских лифтов в нашем городе не устанавливали.”

Лішне казаць, што ўсе магілёўцы, у дамах якіх усталяваныя – ну а чые ж яшчэ – ліфты “Магілёўліфтмаша”, маюць безліч гісторый пра праблемы з гэтымі пад’ёмнікамі. Заўважым – што гаворка вядзецца пра новыя дамы, якія мантажуюцца і абслугоўваюцца спецыялістамі, цудоўна знаёмымі са спецыфікай магілёўскага абсталявання.

Чаму гэта важна – практычна заўсёды, калі сустракаецца крытыка ў працы магілёўскіх ліфтоў, прадстаўнікі завода-вытворцы займаюць адну даволі камфортную пазіцыю – маўляў, якасць добрая, проста мантаж дрэнны і абслугоўванне не добрасумленнае. Таму і ўзнікае пытанне – а ў Магілёве што перашкаджае здзейсніць гэта ўсё на высокім узроўні? А тым часам рэдкі дамавы чат у нашым горадзе абыходзіцца без гістэрыкі пра зноўку паламаны ліфт. Абзванілі знаёмых, спраўдзілі – сапраўды, пастаянна ламаецца. Канечне, гэтыя размовы да справы не прыкладзеш, статыстыку на іх не пабудуеш, таму накіроўваемся ў сусветнае сеціва.

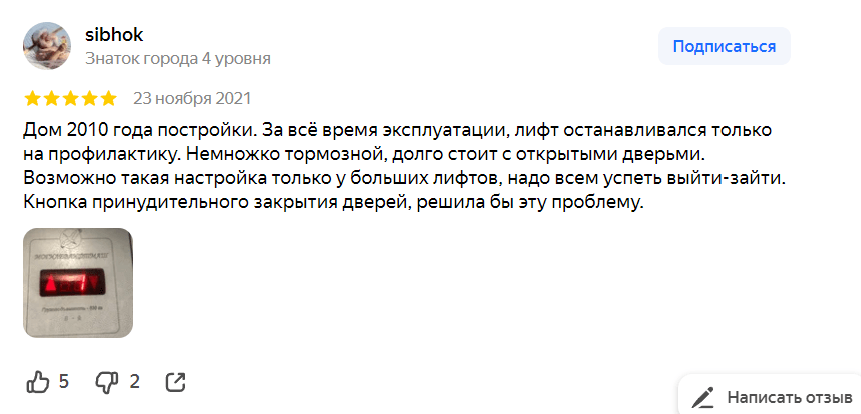

Найбольшая колькасць каментарыяў ад карыстальнікаў пра якасць магілёўскіх ліфтоў утрымліваецца на профілі завода ў Google-maps, Yandex-мапах, а таксама на сайтах otzyvy.by і otzovik.com. Найлепшы вынік завод мае на пляцоўцы Yandex – рэйтынг 4,5 з пяці, даволі шмат пазітыўных водгукаў. Але ёсць і проста адчайныя. “Мы с женой уже рассматриваем переезд в другой дом только из-за того, что здесь стоит этот ужасный лифт, который ломается просто постоянно.” – пісаў Ілья з Растова-на-Дану 28 студзеня гэтага года. Але ёсць і цалкам кампліментарныя каментарыі.

На Google-maps статыстыка ўжо трохі горш. Завод мае 3,6 зоркі з пяці, каментарыі таксама разыходзяцца – ад рэзка адмоўных да рэзка станоўчых.

Яшчэ горш сітуацыя на спецыялізаваных сервісах водгукаў. Так, на сайце otzovik.com з 27 водгукаў – 7 станоўчых, 20 адмоўных, а агульны рэйтынг прадпрыемства 2,3 з пяці. Характэрны прыклад – “Красивый, удобный, но уже успел нам надоесть постоянными сбоями” пракаментавала магілёўскія ліфты карыстальніца amimurka, якая паставіла заводу пяць зорачак.

З 32 адзнак на сайце otzyvy.by сфарміраваўся вартый жалю рэйтынг у 1,75 з пяці, а каментарыі пад профілем кампаніі – гэта проста ўзорны набор з сарказма, скаргаў і праклёнаў. Што цікава – пакінулі свае водгукі на гэтым рэсурсе і самі супрацоўнікі “Магілёўліфтмаша”, і людзі, якія абслугоўваюць прадукцыю магілёўскага завода.

А яшчэ ёсць спецыялізаваны прафесійны форум liftforum.ru, на якім адна з тэм прысвечаная якасці прадукцыі “Магілёўліфтмаша”. На дадзеным рэсурсе нашага гіганта абмяркоўваюць вузкія спецыялісты – людзі, якія займаюцца мантажом і абслугоўваннем ліфтоў. Па геаграфіі, гэта пераважна Расійская Федэрацыя, сам форум быў створаны ў 2006 годзе і заставаўся актыўным да 2015. Для нас цікава, што ў абмеркаванні былі апублікаваныя два рэйтынгі, дзе ацэнку магілёўскай прадукцыі ставяць у параўнанні з ліфтамі канкурэнтаў. Вось, напрыклад, першы водгук.

“На сегодняшний день уже достаточно много новых лифтов установленных в новых дома и на замену, разными монтажными организациями. Обслуживаются тоже разными эл.механиками, толковыми и не очень. Статистика такова: МЛЗ (Магілёўскі ліфтавы завод – mogilev.media) (особенно модели ЛП-0611Б, ЛП-0610БГ) – остановок в день на 50 лифтов от 5 до 15(0 ещё ни разу не было). КМЗ (Карачараўскі механічны завод у Маскве) – на 30 лифтов от 0 до 5. ЩЛЗ (Шчэрбінскі ліфтавы завод у Маскве) – на 20 лифтов от 0 до 3. Наше мнение, МЛЗ последнее время, самый бюджетный вариант, хуже нет, или мы ещё не сталкивались. КМЗ и ЩЛЗ примерно одинаковы, также бюджетные, типовые.”

Вось другі.

Яшчэ адзін прафесійны водгук на прадукцыю “Магілёўліфтмаша” размясціла спецыялізаванае галіновае выданне “Ліфт-Прэс”. Гэта інтэрв’ю з Генеральным дырэктарам маскоўскай арганізацыі “Пад’ём-Поўнач” Віктарам Меліаранскім. На абслугоўванне гэтай арганізацыі паступілі некалькі магілёўскіх ліфтоў, і працу з імі, а таксама з заводам-вытворцай лепш за ўсё характаразуе апошні ўрывак дыялогу:

“– Безрадостная картина получается. Давайте все же закончим беседу на позитивной ноте.

– На позитивной?(…) Наиболее позитивно то, что после 2007 года могилевских лифтов в нашем городе не устанавливали.”

Дзеля справядлівасці, трэба адзначыць, што гэта дастаткова стары матэрыял, аж 2010 года. Ён утрымлівае столькі негатыву пра працу “Магілёўліфтмаша”, што многія каментатары пад артыкулам справядліва абураюцца гэтым інтэрв’ю, падобным на замову ад канкурэнтаў.

Таксама адзначым, што сярод каментароў наконт прадукцыі магілёўскага ліфтавага завода раздаюцца таксама галасы ў абарону. Звычайна ў яго падтрымку кажуць, што галоўнае – правільны мантаж, абслугоўванне. Яшчэ – што ліфты “забіваюць” самі жыльцы, робячы ў новабудоўлях рамонт і нагружаючы пад’ёмнік будаўнічымі матэрыяламі.

Такім чынам, даводзіцца канстатаваць, што Магілёўскі завод ліфтавага машынабудавання мае пэўныя іміджавыя праблемы што ў вачах карыстальнікаў, што ў вачах прафесіяналаў. Выглядае, што на рынку ён займае нішу вытворцы танных ліфтоў з невысокай якасцю. Гэта, канечне, не смяротны вырак – попыт у Расіі на ліфты нашмат перавышае прапанову. Заўсёды знойдуцца забудоўшчыкі, якія абяруць танны варыянт, альбо проста вымушаныя будуць купляць магілёўскае, бо іншага няма.

У выніку прадпрыемства становіцца закладнікам запатрабаванасці ўласнай прадукцыі. Калі завод – адзіны ў рэгіёне, што паказвае стабільны высокі прыбытак; калі што б ты ні выпускаў, рынак усё праглыне і яшчэ папросіць – то навошта станавіцца лепш?

Якасць, залежнасць ад аднаго рынку збыту – выглядае, што гэта менавіта тыя фактары, якія навісаюць зараз над магілёўскім гігантам. Ці складуцца яны ў нейкае трывожнае, альбо нават небяспечнае спалучэнне? Цяжка сказаць. У сучасным свеце прагностыка далей за сённяшні дзень – справа няўдзячная. Але ў любым выпадку, калі заўтра ці паслязаўтра мы будзем чуць, што магілёўскі ліфтавы пачало трэсці, што на завод раптам перасталі паступаць замовы, што актуалізаваліся праблемы з кадрамі – то, здаецца, мы зрабілі крок у разуменні таго, чаму падобнае можа адбыцца.

Фота: mogiev.media